2学期が始まって、早くも半月。

我が家の子どもが通う小学校は、早くも社会科見学や全校遠足など行事が目白押しです。

毎日の宿題も多い上、習い事もしているので、自分が子どもの頃と比べて今の子どもたちは本当に忙しいなあと思います。

私が子どもと同じ年の頃と違うなあと思うのは、忙しさだけではありません。

宿題の量も違うし、学校でのルールも変化しています。

中でも、こんな宿題なかったなあとこの2学期に入ってから感じたものがありました。

「読書」は宿題になるの?

本好きの私としては、「読書」が宿題ならどんなに楽で嬉しいことだろうと思います。

我が子が小学校に入学してから「音読」という宿題が毎日、この夏休み前まで出ていました。

それが、2学期に入ってから我が子の学年では「読書」に変わったのです。

聞くと、朝読書は変わらず続いているといいます。

その他に宿題としての「読書」。

家にある自分の好きな本でいいので、毎日少しずつ読むようにという話でした。

もちろん、家に本がない子は図書室から借りてもよし。

時代的に「音読」という宿題ですらも私の世代は馴染みがないのですが、「読書」が宿題になるとは考えてもみませんでした。

だって「読書」って趣味じゃないの?

と、思わず連絡ノートの宿題の内容にひとり言が(笑)

それこそ最近の子は忙しいので、こういう宿題でもなければ本を読む時間がとれないのかもしれないですね。

「読書」はいい習慣だと思います。

でも、読みたくない子まで無理やり本を読んでいく必要があるのだろうか、と考え込んでしまいました。

幸い、我が家の子どもは一番ではないけれど「本好き」ではあります。

読みたい本に出合った時には読書する時間を作り出しているくらいなので、宿題に「読書」が出ても全然嫌がりません。

「音読」は主に教科書を読んでいくので、授業の予習復習の意味もありますし、たくさんの言葉を覚えたり、脳の活性化にもいいと言われていたり、様々なよい効果があります。

でも、「読書」を宿題として強制するというのは、どうなんだろうと。

まったく否定するつもりではなく、単純に疑問に思ったのでした。

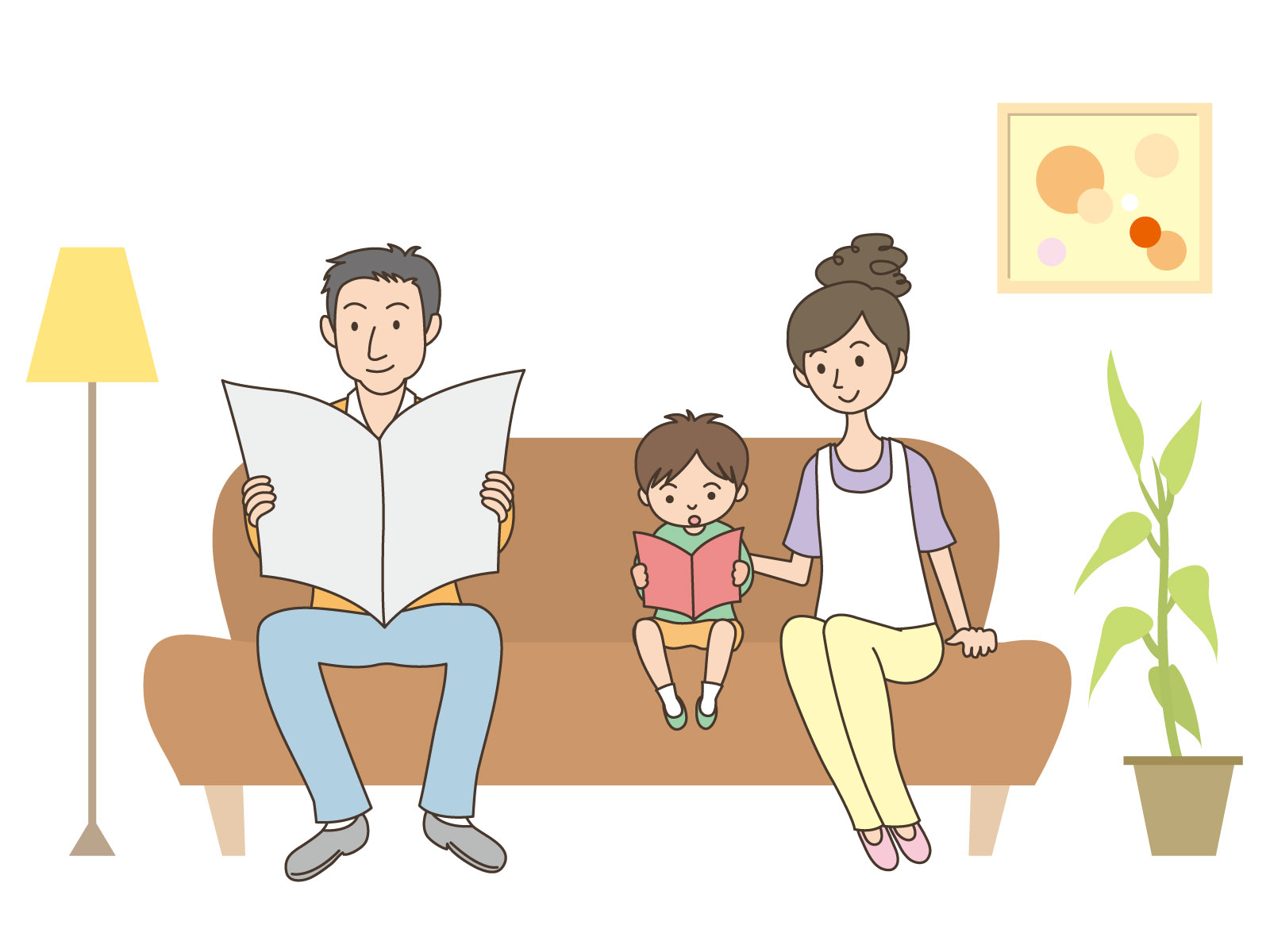

今日の絵本『しゅくだい』

やぎのめえこ先生がみんなにだしたしゅくだいが、なんと「だっこ」。

ちょうど、もぐらのもぐくんは、うまれたばかりの赤ちゃんにお母さんを取られた気分だったので、とてもうれしくなります。

でも、おかあさんは忙しすぎて…。

こういう「しゅくだい」、いいですね。

子どものためでもあるけれど、案外お母さんやお父さんのためでもあるような気がします。

忙しさにかまけて、子どもとのコミュニケーションをなかなかとれずに毎日が過ぎていきます。

子どももこういう「しゅくだい」なら、自分からやりそうですよね。

たまに、出してくれるといいなあ(笑)

忘れがちな子どもとのふれあいを思い出させてくれる絵本です。

多少の「強制」から「習慣」につなげる

読み聞かせをする、目につくところに本がある環境など、子どもを本好きに導くことはした方がいいのかなと思います。

夏休みの読書感想文の宿題や、朝読書などもきっかけにはなりますよね。

本を読むことで

・想像力が養われる

・表現力が身につく

・生き方のヒントをもらえる

など、いろんなメリットがあるのは誰も知るところです。

いいことはわかっている、ただ、日々の宿題で「読書」というのが自分の中で目新しいというか、びっくりしたことは確かです。

これは、読書習慣がある程度ついている大人だからなのでしょう。

よくよく考えると、これもいいことかもしれません。

どんな本を読むか、または読んではいけないか、何冊読む、読んだ本について報告するなどについては強制してはいけないと考えます。

それこそ、その部分はとってもプライベートなことで本人の好みがあるからです。

「読書」は良い面がたくさんあるけれど、実は続けるのにある程度持久力が必要です。

どんなに本好きでも、たまに気がのらないと「読書」から遠ざかる時期もあるのです。

その「読書」に対する持久力を、半ば強制的な「宿題」という方法で維持させることで、その子によっては習慣化するかもしれないと考えると。

「読書」する環境を与えるという意味では、宿題というやり方もありかもしれません。

文字だけの本が苦痛な子なら、マンガでも絵本でもいい。

教科書を読むのでもいいですよね。

要は、続けることで知らなかった世界を知り、そこから本好きになるかもしれない、自主的に読書をするようになるかもしれな。

そういう意図ならわかるような気もします。

果たして先生は、学校は、そこまで考えて出したのかどうか、ちょっと聞いてみたいなと思う宿題でした。