昨年あたりまでは子どもにかこつけて絵本をわりと買っていましたが、最近では、児童文学へシフトしたので絵本を買うということも少なくなりました。

子どもも成長しているので、読書好きにもなってくれたし、それ自体は喜ばしい限りです。

そもそも自分が絵本好きなので書店をウロウロしては、あれもこれも欲しいと思うのですが、収納面から考えてもたくさんは買えません。

それでも目を引く絵本はあるもので、やっぱり買いたくなっちゃうんですよね。

最近は急いで買おうとせず、ネット書店でポイントたまってないかなど少しでも家計の負担にならないように(笑)考えて買っています。

そんな中、表紙だけ見て衝動買いしてしまった絵本があります。

本は社会を学ぶ手段のひとつ

本だけですべてを学ぶことは難しいでしょう。

実際に、経験してみないことには理解しがたいこともたくさんあります。

本は経験をおぎなうと言うより、経験してはぐくんだ思考力や想像力の幅を広げてくれるものというふうに、私は日頃から考えています。

「その時はピンとこなかったけど後から考えたらこのことだったんだ」と思い出して人生の「糧」になるように、経験に上乗せしておけるのが本の役割。

これから様々なことに直面する子どもには、社会を学ぶ手段のひとつとして本や絵本を読むということもあると知っていてもらいたいものです。

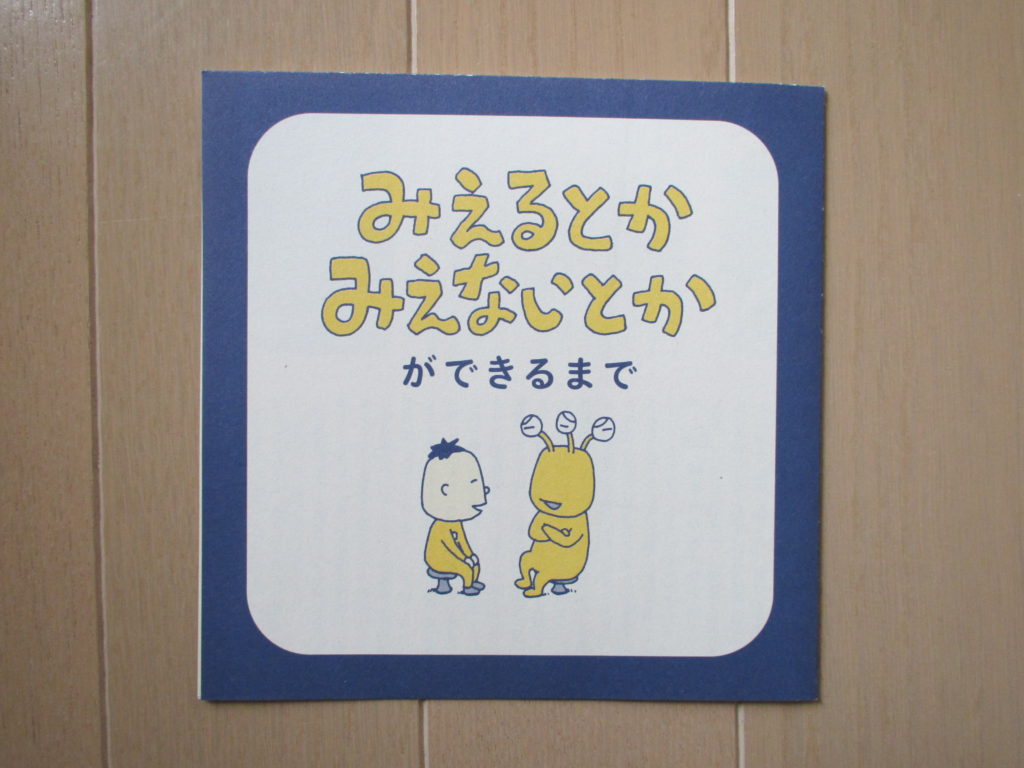

今日の絵本「みえるとかみえないとか」

子どもに人気の絵本作家、ヨシタケシンスケさんの絵本です。

読んでみるとわかるのですが「視覚障害」にふれている内容で、ヨシタケシンスケさんがこれを書くきっかけになった本があります。

それが、こちら。

今回は本当に表紙だけを見て衝動買いしたので、中身をきちんと読んだのは家に帰ってからですが、直感が当たって買ってよかったと思った絵本です。

読んだことがある人はわかるかと思いますが、おなじみのヨシタケワールド全開の中にも、きちんと伝えたいと思っていることがたくさん詰まっていて、大人にも響く内容になっています。

テーマは「視覚障害」についてですが、「障害」全般、自分と人との違いについてなど、深く考えさせられます。

描き方が、過剰に気を使った感じではなくさらりとしているけれど、大事な視点かもしれないと感じました。

子どもに読んであげる本というよりは、自分で読めるようになってから渡したい1冊かもしれません。

絵本ができるきっかけについてのエピソードなどの対談が載ったリーフレットがはさんであって、これもとっても興味深く読みました。

新書の方も近いうちに読んでみたいです。

いろんな人がいることを知ってもらいたい

学校だったり社会だったり、いろんなところに自分と違ういろんな人がいます。

大人だって頭ではわかっていても、いざ自分とまったく違う人を目の前にした時には、少なからずとまどうことが多いですよね。

似たような人がいても、完全に自分と同じということはあり得ないので、仲良くなっても理解できない部分が少しはあるかもしれません。

自分と、自分以外の人は違って当たり前。

違うことが即座に良い悪いにつながるわけじゃない。

まずは認めることから。

我が子にはこの考え方を自然に身に着けて欲しいと、いつも考えています。

もちろん場合によりますけれど。

犯罪者にシンパシーをいだくようでは困ります。

ただ、いくら口で言い聞かせても、何かきっかけや体験がないと本人の気持ちにストンとおちることはありません。

それは多分読書でも一緒で、ただ読んだだけで考えや価値観がすぐに変わるということはないと思うのです。

語って聞かせることも読書も日々の積み重ねですよね。

何かに直面した時にヒントになることを思い出せるよう、たくさんの引き出しを用意できていれば、大きくとまどうこともないのでは? と親としては密かに準備をしておいてあげたいとつい考えてしまうのですね。

果たして思惑通りに伝わるのかどうか、子どもの成長が楽しみです。